Dentro de unos años, -es demasiado joven para

eso, (aunque a Albert Camus se lo dieron con menos edad)- me sumaré a los que justamente pidan el Nobel

para Antonio Muñoz Molina, pero no podré reparar la injusticia de no haberme

sumado a la petición del Nobel para Francisco Umbral, que no sé si alguien hizo

pero que lo mereció, y quizá más de lo que lo vaya a merecer el de Úbeda.

Aunque varios amigos míos a lo largo de la

vida le gustara con delirio, aunque yo

siempre haya encontrado y contado de un artículo en mi poder desde el año 1982

que contenía una de las más lúcidas disecciones sobre la Guerra Civil , yo

siempre vi, o quise ver, al hombre del

Spleen en Madrid, de El País, o las contraportadas de El Mundo, donde a base de

adjetivos de trazo categórico, pseudogenial y siempre remarcando los nombres en

negrita, describía a la remanguillé la actualidad más caduca de la gente

guapa o estruendosa de Madrid, pontificando desde el dandysmo de sus

innumerables poses: foulard rojo, botines, citas en francés, ostentoso pelo

largo, voz pomposamente grave. Omnipresente en los platós de televisión,

emulaba a Dalí, que inventó el modelo

de artista escaparatista, emputeciendo su profundidad con cualquier majadería

útil para llamar la atención.

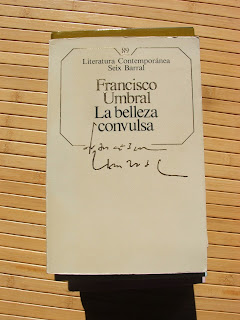

Atesoro 11 libros de Umbral, otros los he leído de bibliotecas. Se me olvidó fotografiar "Las palabras de la tribu"

Umbral se hizo definitivamente famoso por, en

un Talk show, exigir vehementemente que se hablara de su libro: “yo he venido a

hablar de mi libro” y eso es lo que quedó en la recurrencia de las citas populares

que para siempre quedan en las cabezas más simples.

Umbral es uno de los mejores poetas de la

segunda mitad del siglo XX en mi idioma, y digo esto sin haber leído un verso

suyo, si es que los tiene. Es el mejor prosista poético que yo haya leído. Creo

que la poesía, o la lírica, es aquel fragmento que apetece releer inmediatamente,

aunque se haya entendido; precisamente porque se ha entendido y uno quiere

volver a gozar con su belleza. De este género, Umbral tiene a millares, porque

aunque escribió decenas de libros en prosa, no fue novelista. Ninguna de sus

innumerables novelas pasará nunca al cine. Si era narrador no tenía de

historias con argumento. Yo no le recuerdo argumento, ni siquiera, en sus biografías “Cela, un

cadáver exquisito” la de Larra o la de Lorca

(y mira que es difícil): son miradas poéticas, aunque también cotilleo,

y temo que puede que pase a la historia popular como inventor del cotilleo

poético.

Es un narrador personal, un bloguero de altísimos

vuelos y ya no me resisto más a copiar esto que escribió a los 49 años, mi edad

actual:

La vida,

admitámoslo de una vez, no nos deja nada, salvo una experiencia que sólo es

aplicable a nosotros mismos (al “nosotros” que fuimos, ni siquiera al actual) y

unas cuantas instantáneas de lluvia o de sexo. Me paro, a veces, a considerar

mi edad, y tengo la sensación de que el tiempo se ha acumulado injustamente sobre mí, como aquel cargador a

quien le han dado la carga más pesada. Lo malo del tiempo no es que pese, sino

que pesa inútilmente. Por eso resultan tediosos los predicadores cotidianos de

su experiencia. Somos intransferibles.

(...) El gran fiasco de la vida es que el

tiempo –eso tan sutil- se nos va transformando en peso mientras que las

sutilezas desaparecen. Algunos contra eso, que quizá sólo intuyen, tienen el

remedio de repetir y repetirse. Contar y cantar un momento afortunado de su

vida, para que todo el mundo se entere. Son máquinas tragaperras. Se les echa

una palabra amable, convencional y nos premian

con el lote completo de sus experiencias mecánicas, de sus recuerdos automatizados.

La edad no es un bosque sombrío y hermoso, visto a la salida. La edad es un

vacío y un peso, un vacío que pesa. (...)

El presente

es tozudo. El presente está ahí, aquí, como en la primera semana de la creación

del mundo, es belleza convulsa que no sabemos si se consolida o se disipa. Y

aquí está toda la doméstica filosofía de este libro. En vivir/escribir, por

penúltima vez, la fiesta actualísima del presente, ese dragón azul y

deslumbrante, que reaparece todas las mañanas, emboscado en el bosque de la

edad.

Es el libro La belleza convulsa, quizá

tan bueno y sentido como Mortal y rosa. Es su muerte la que nos viene

narrando, columpiándose en la hipocondría:

Remolino

aórtico de mi ser, Gulf stream, de mi

sangre, ese nudo loco y rojo, heredado, hecho y deshecho en mi corazón,

siempre, a lo largo de toda la vida, por remotos esparteros de la muerte.

Un soplo aórtico. Ahora los médicos lo llaman

un soplo. La palabra se desliza sola hacia una gran variedad de imágenes

fáciles. La muerte que sopla en la llama de mi sangre, etc. Dejémoslo, no

sigamos por ahí. Lo difícil de la literatura es evitar lo fácil. Aparte de que

esto no es literatura, sino un electrocardiograma, prefiero (hasta en esto es

uno hijo del estilo, es estilo es uno) mi vieja noción de nudo, de agolpamiento

gordiano de la sangre, que un día vendrá el guerrero a cortar con su espada

vieja y nada victoriosa. He sido siempre el ahorcado de la soga roja de mi

sangre. Los padres, las madres me lo advertían. Nudo indesatable que nos hemos

pasado los hombres de la familia, unos y otros, como en una familia de

suicidas.

No me asusta ese nudo, sólo que ahora lo

escucho, lo siento y me deleito sintiéndolo, y en la juventud ignoraba su

punzamiento, sin dejar de estar punzado, vivía sobre una arritmia como el que

vive con el reloj adelantado o atrasado y el tiempo no le deja tiempo para poner el

tiempo a tiempo.

(...) Paseo mi corazón, como a veces mi gata.

Ya somos dos, en tanta soledad, en esta cima alta y desertizada de la vida,

donde se respira mejor, y el crepúsculo intenta cada día, sin lograrlo,

componer una alegoría de la muerte. Pero la alegoría es un género caducado y ya

ni los crepúsculos saben componer alegorías.

No hay comentarios:

Publicar un comentario